Dale play al audio

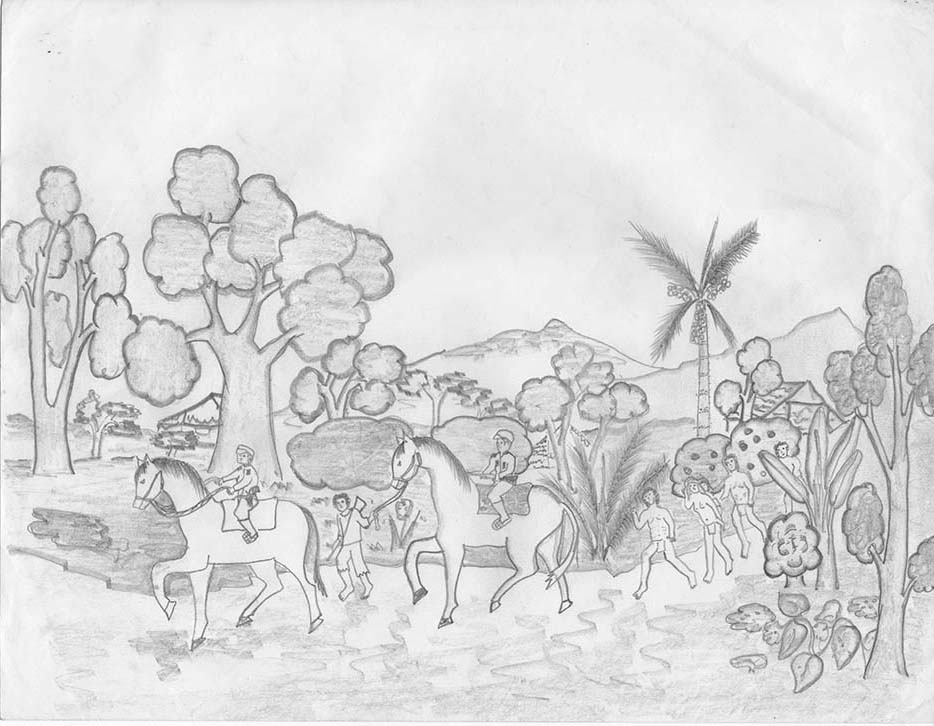

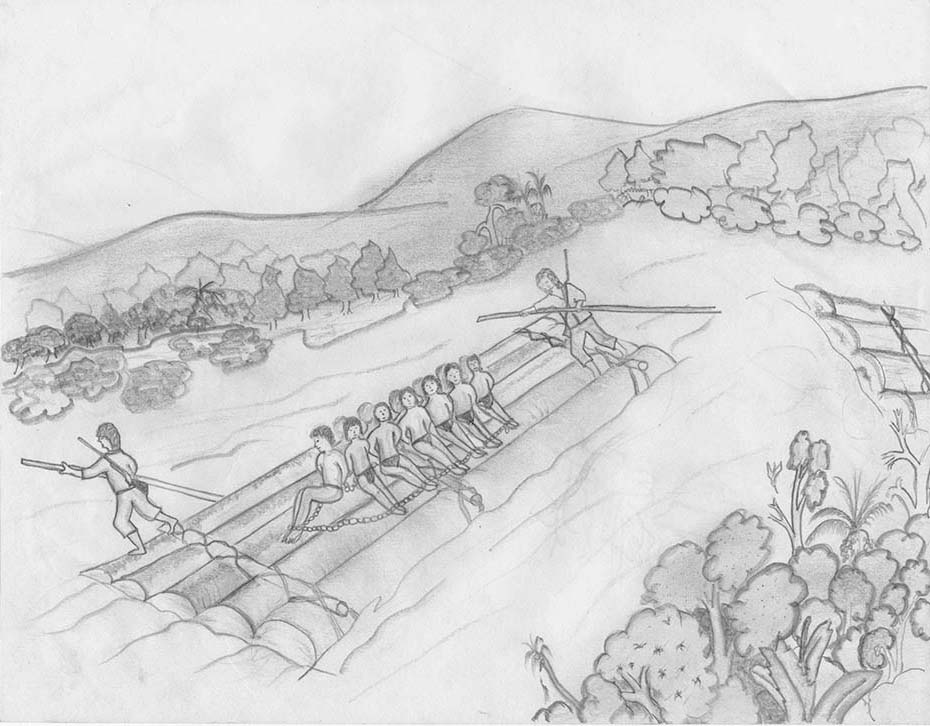

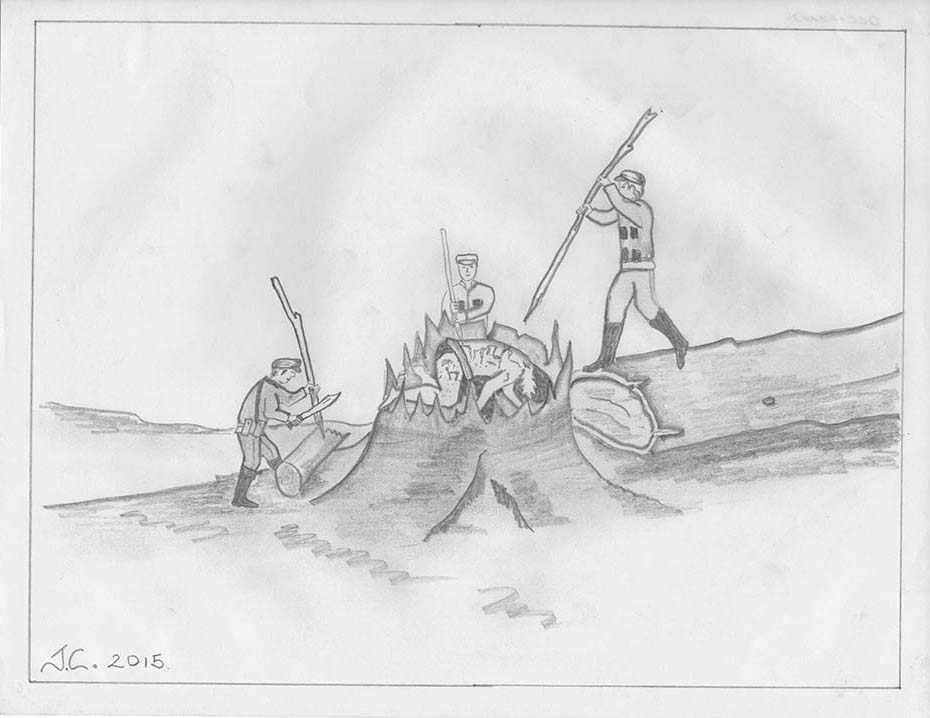

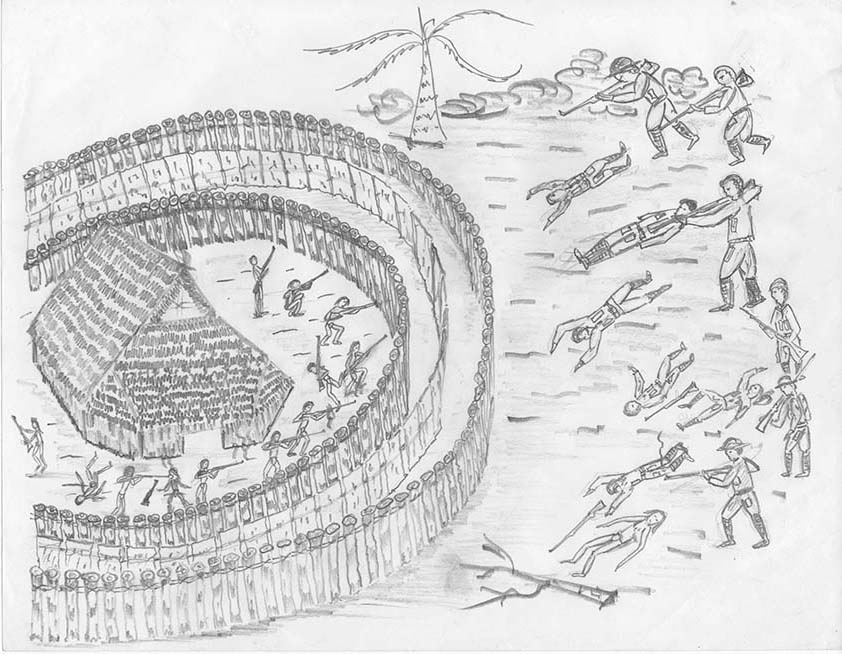

En 1905, la empresa del peruano Julio César Arana adquirió 19 centros de extracción de caucho en los ríos Caquetá y Putumayo, a partir de los cuales consolidó una red de estaciones de explotación cauchera cuyo centro de acopio principal era la Casa Arana situada en La Chorrera, a orillas del río Igará Paraná. La esclavización, los asesinatos, las torturas y el uso irracional de la mano de obra local por más de veinte años llevaron a la casi desaparición de los pueblos indígenas, esencia del tabaco, la coca y la yuca dulce de La Chorrera. Se estima que el proyecto extractivo del caucho cobró la vida de más de 40.000 mil indígenas, es decir, casi el 60% de la población nativa de la región.

Al asimilar desde sus tradiciones culturales la memoria de este hecho, los pueblos Uitoto-Mɨnɨka, Ɨvhuuza (Okaina), Gaigoomɨjo (Muinane) y Pɨɨneemuunáá (Bora) de La Chorrera han logrado renombrarse ellos mismos, abandonando la condición de víctimas para convertirse en sobrevivientes victoriosos.

La Casa Arana constituía un centro de acopio donde cada cuatro meses se realizaban las entregas de caucho proveniente de los sitios periféricos de producción, los cuales se encontraban organizados en estaciones principales, distribuidas en los distintos territorios de los pueblos Uitoto-Mɨnɨka, Ɨvhuuza (Okaina), Gaigoomɨjo (Muinane) y Pɨɨnenicína (Bora), esencia del tabaco, la coca y la yuca dulce de La Chorrera.

Como parte de nuestro proceso de memoria, y gracias a la orientación de los mayores, grupos locales de investigación de los pueblos Uitoto Mɨnɨka, ɨvhuuza (Okaina), Gaigoomɨjo (Muinane) y Pɨɨnenicína (Bora), recorrimos nuestros territorios e identificamos las antiguas estaciones de explotación del caucho. Este trabajo requirió la práctica de un protocolo ritual. Guiadas por la palabra del tabaco, la coca y la yuca dulce, estas ceremonias celebradas por los abuelos en la maloca y en los lugares donde estuvieron localizados los campamentos, tuvieron varios objetivos de orden espiritual, entre ellos “endulzar la palabra”, es decir, acceder con un buen espíritu y sin consecuencias mayores a una historia difícil y dolorosa para evitar que resucite la violencia que está acarreó.